Linux Mintのインストール

≪インストールしたPC①≫

CPU : intel core i5-4590

メモリ : 8GB

ドライブ : 480GB(SSD)

(感想)Win10から乗りかえた端末ですが、高速になり、体感的に倍のスピードで動いているような気がします。特にインターネットのレスポンスは非常に良いと感じています。

≪インストールしたPC②≫

CPU:PENTIUM-E5400(デュアルコア)

メモリ:6GB

ドライブ:500GB(SSD)

※15年前に購入して眠っていた、Windows7初期のPCです。

(感想)使用感としては、“とても快適”とまでは言えませんが、それなりに使えました。少なくとも“不快”ではありませんでした。動作が、やや遅れるような感覚でしたが、フリーズすることなく動作しました。

結論として、Win10がまずまずのスピードで動いていたPCであれば、驚くほど快適になる、と言えるでしょう。また、どちらのPCも、インストール時にコケるということはありませんでした。

インストールしたバージョンとエディション

このコラム執筆時のLinux Mint最新バージョンは22.1ですが、22.0をインストールしました。

その理由は、Linuxに限らず、最新のOSにはバグが潜んでいる可能性が高いので、リリースから日の浅いものは避けた方が良いと言われているからです。実際にWin11最新バージョン24H2でも、リリース直後に大きなバグが報告されています。

次にエディションです。Linux Mintには「Cinnamon(シナモン)」「MATE」「Xfce」と3つのエディションがあります。

操作の軽さとしては、Xfceが最も軽く、次いでMATE、そしてCinnamonとなります。

そして見た目ですが、Xfceはシンプルで質素、MATEはクラシックな見た目Win7風、CinnamonはモダンでスタイリッシュWin10風です。

今回、筆者は最も人気のある「Cinnamon」を選ぶことにしました。

インストール方法から初期セットアップの流れ

大まかに「インストールUSBの作成」→「インストール」→「初期セットアップ」という流れになります。

インストールについては、Windowsと比較して、簡単で親切にできていると思います。

Windowsのように、ライセンス認証など煩わしいことはまったくありません。

【1】インストールUSBの作成

「ISOファイルをダウンロード」→「RufusでUSBに書き込み」という手順になります。

「Rufus」とは起動可能なUSBドライブを作成するフリーウェアです。

(ISOファイルをダウンロード)

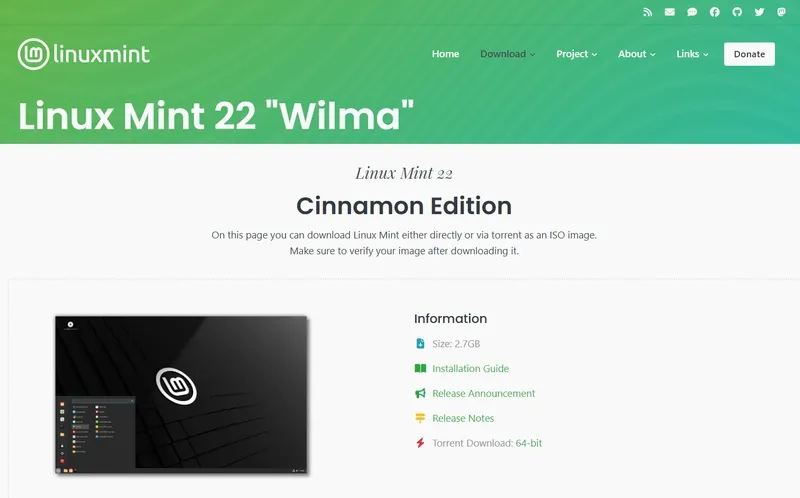

以下のURLにアクセスして、バージョン22のCinnamonエディションをクリックします。

https://linuxmint.com/download_all.php

すると、このようなページに進みます。

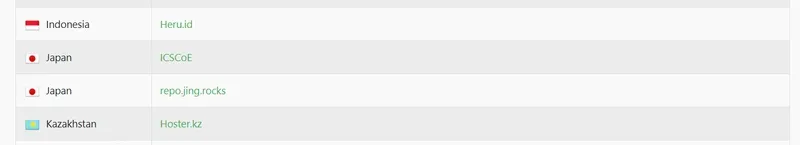

下にスクロールして日本の提供元(Download mirrors)を選びます。

国内のサーバーの方が、距離が近い分、ダウンロードが早いとされています。

(RufusでUSBに書き込み)

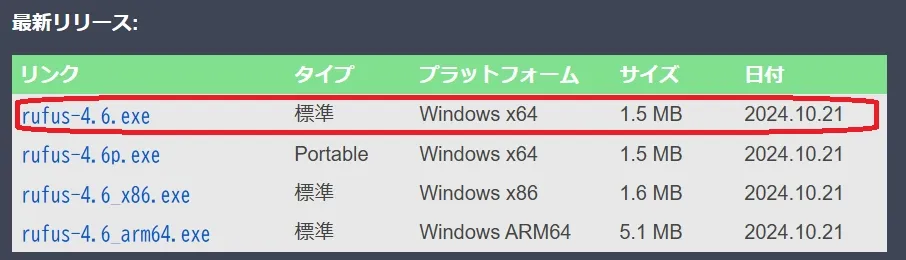

以下のURLよりRufusをダウンロードします。

https://rufus.ie/ja/

今回はインストールメディアをWindows11の端末で作りましたので、「rufus-4.6.exe 標準 Windows x64」を使いました。

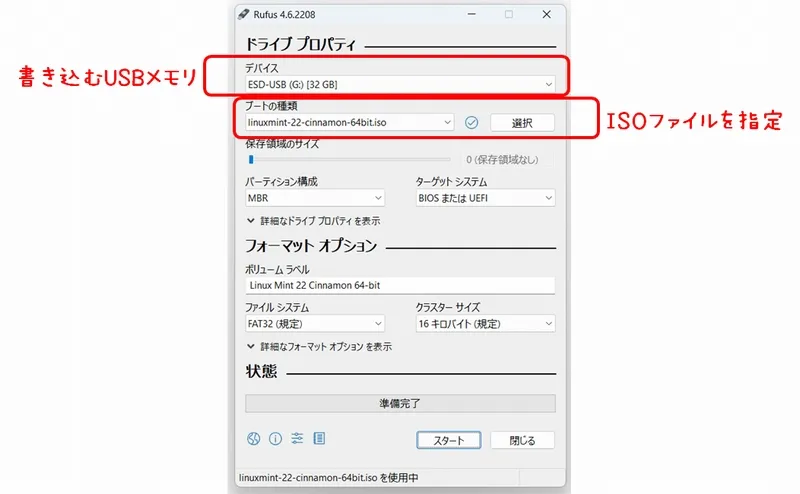

先ほどダウンロードしたISOファイルを、RufusでUSBメモリに書き込みます。

ダウンロードしたrufus-4.6を起動します。インストール不要で起動します。

デバイスで書き込むUSBメモリを選択。ブートの種類で対象のISOファイル、今回は「linuxmint-22-cinnamon-64bit」を選択し、スタートをクリックします。

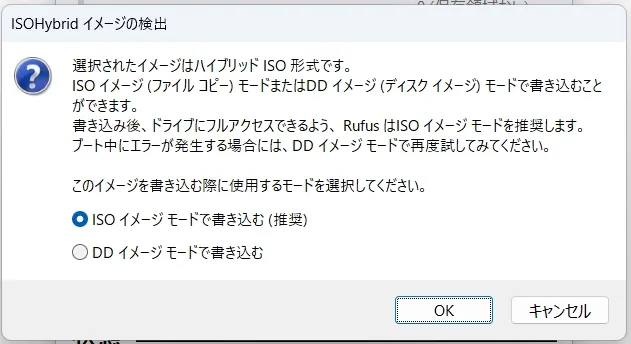

こちらで、「ISOイメージモードで書き込む(推奨)」を選択してOKをクリック。

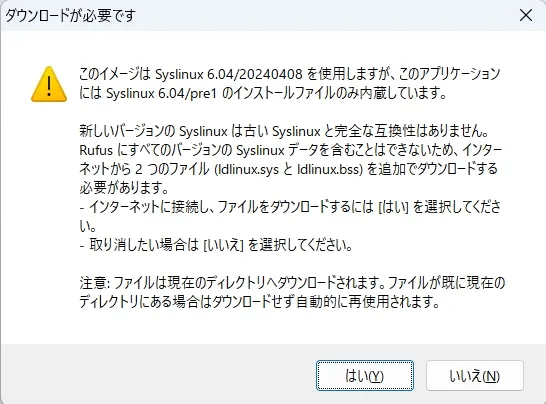

このようなメッセージが出た場合は「はい」で進みます。

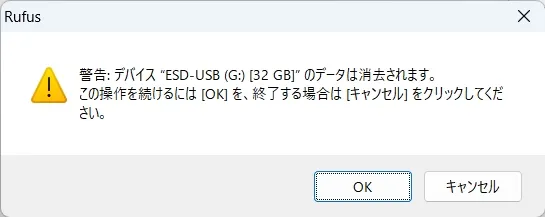

USBメモリの中身を消去するというメッセージです。「OK」で進みます。

以上でインストールメディアの完成です。

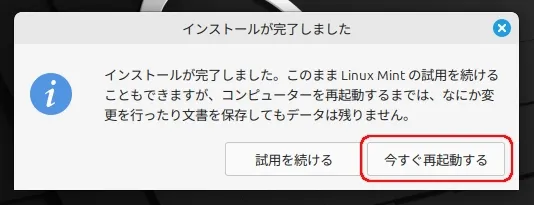

【2】インストール

インストールするPCに作成したUSB(インストールメディア)を接続して、電源を入れます。

※USBから起動しない場合の対処方法は別のコラムで解説予定です。

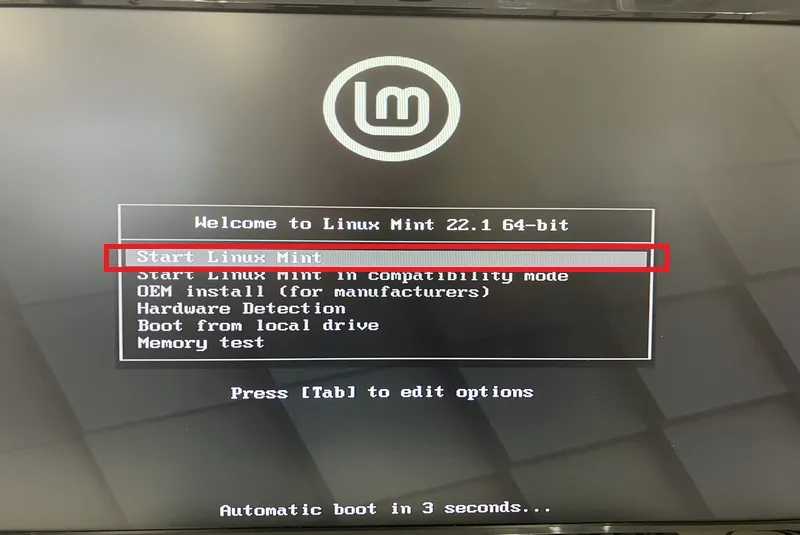

こちらが表示されたら「Start Linux Mint」を選択してEnter。

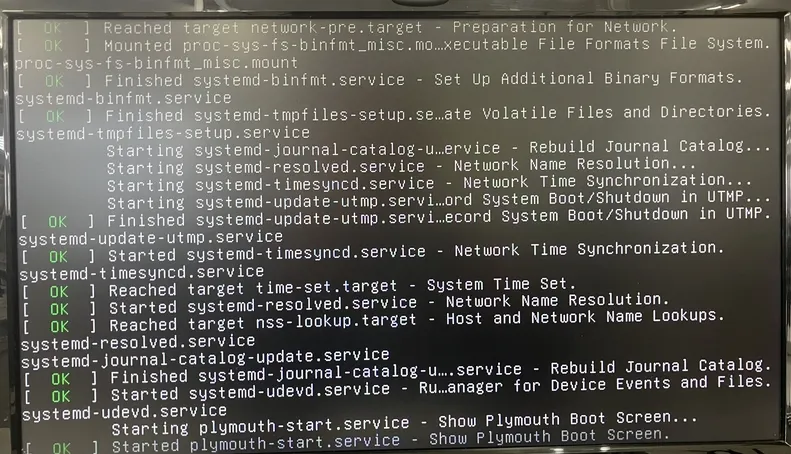

このようにテキストが連続して表示されますが、気にしなくて大丈夫です。

しばらくすると、このようにLinux Mintが起動します。

ただし、作成したデータは保存されません、あくまでもお試しモードと考えてください。

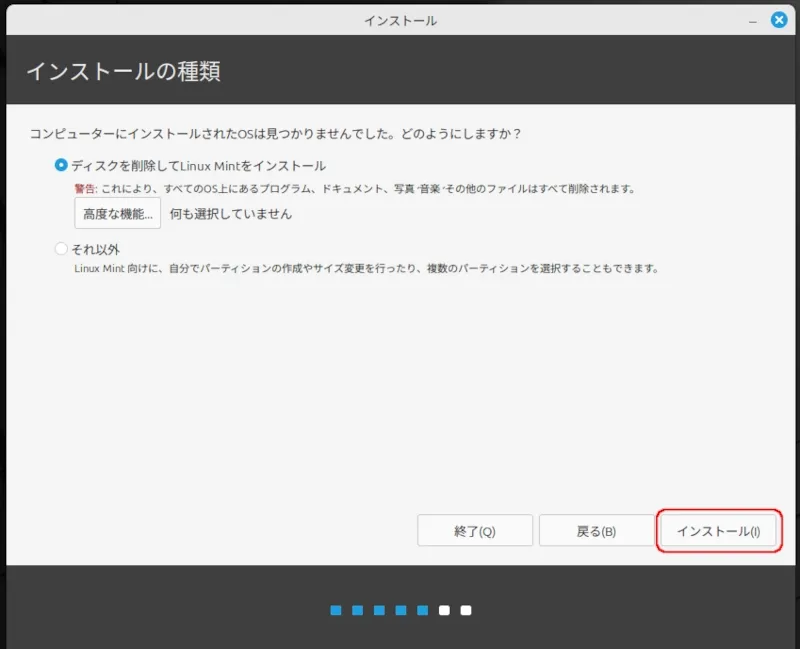

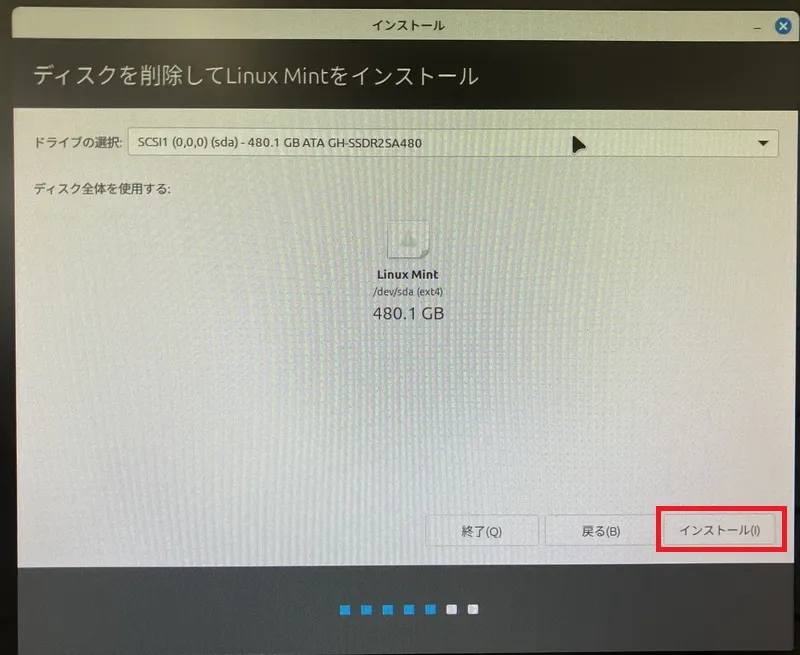

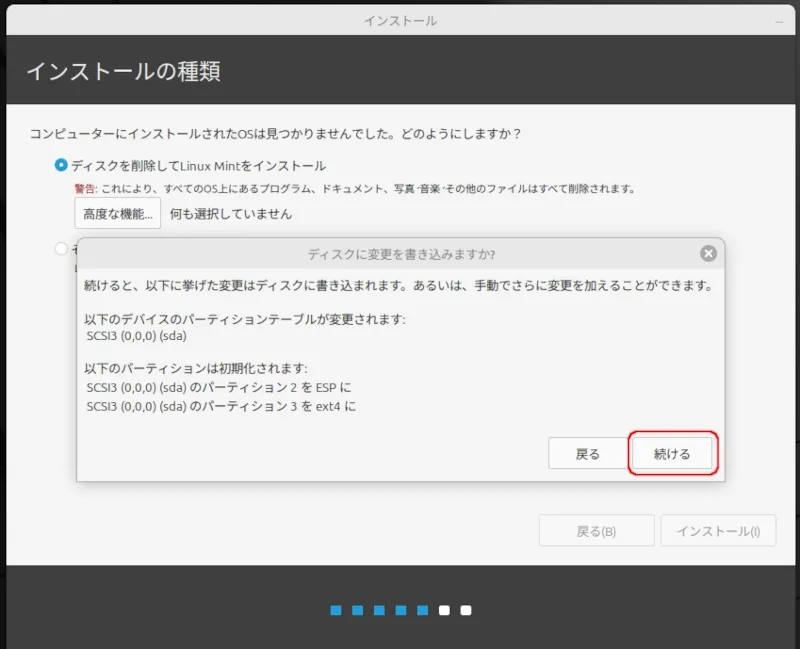

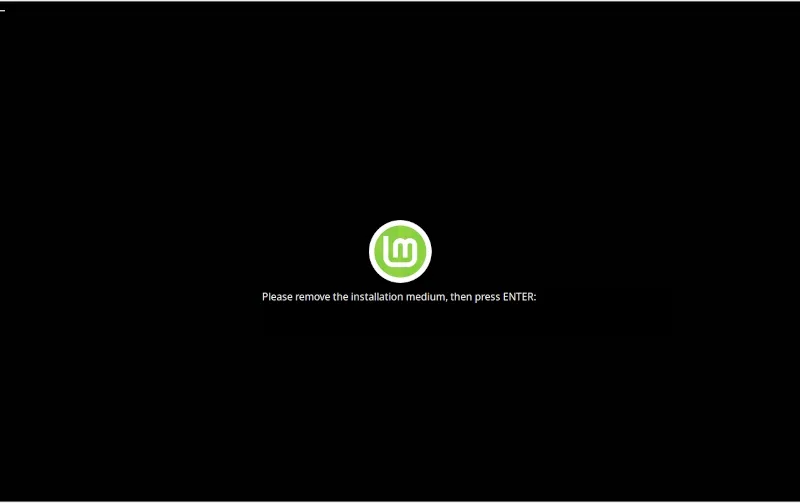

ここからがインストール本番です。

デスクトップ左上の「Install Linux Mint」をダブルクリックして、PCへのインストールがスタートします。

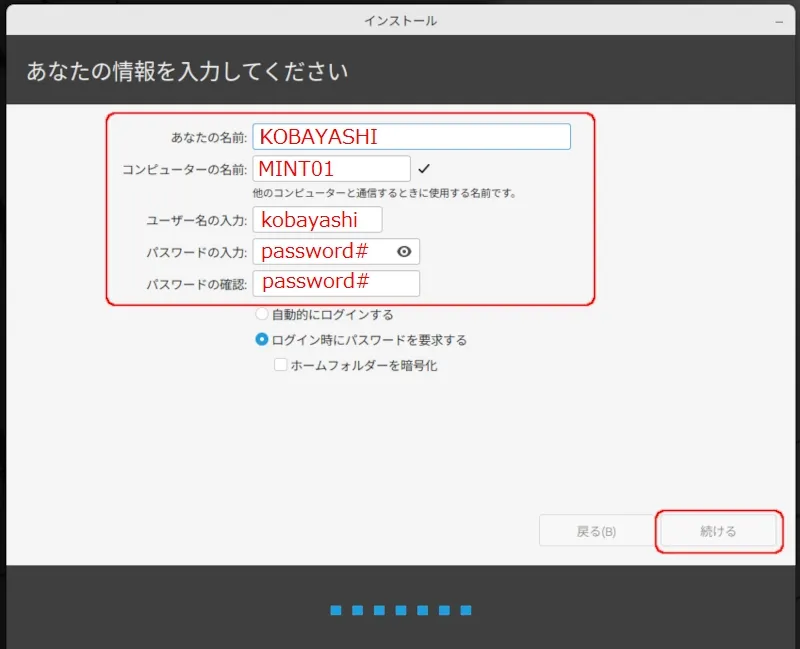

ここで設定した情報は非常に重要です。特にパスワードは頻繁に使用するため、必ず記録しておきましょう。

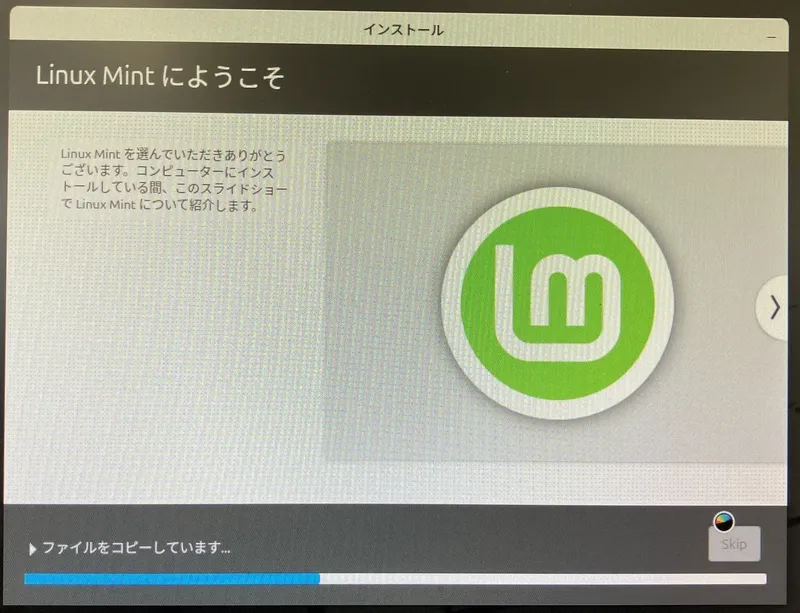

これでインストール完了です。

ここから初期セットアップです。

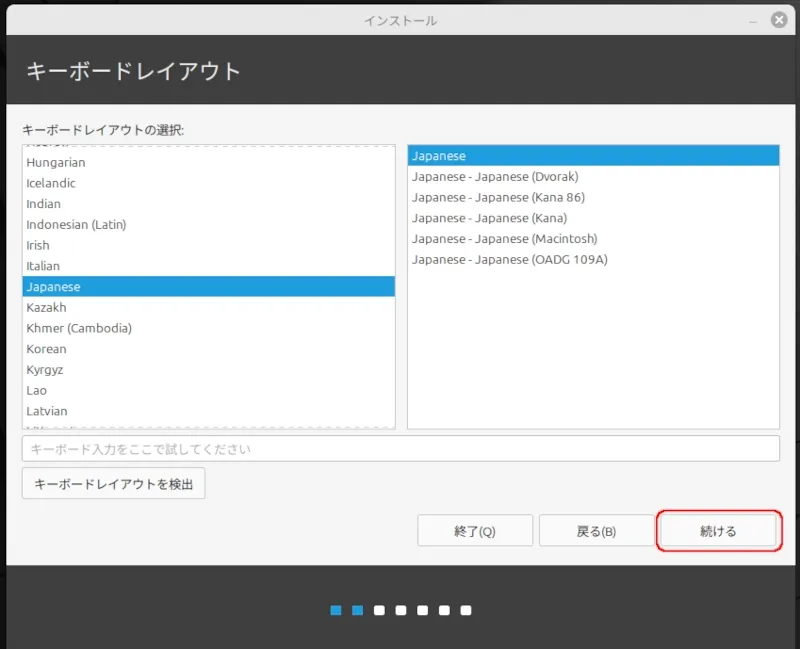

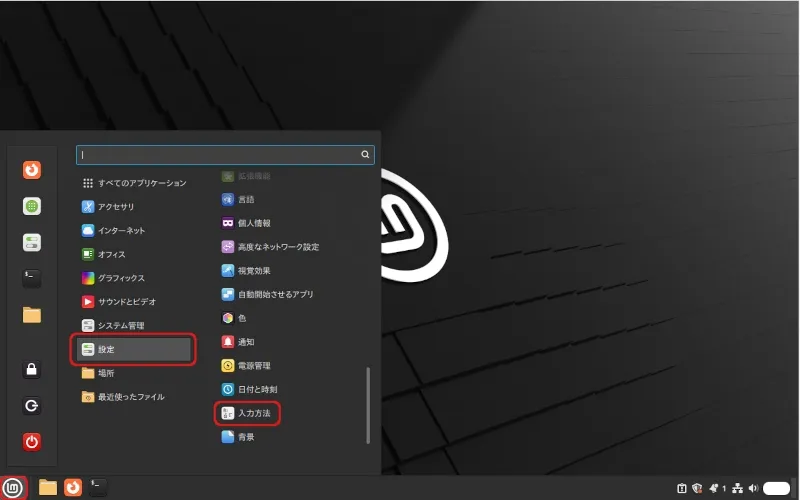

【3】日本湖の設定

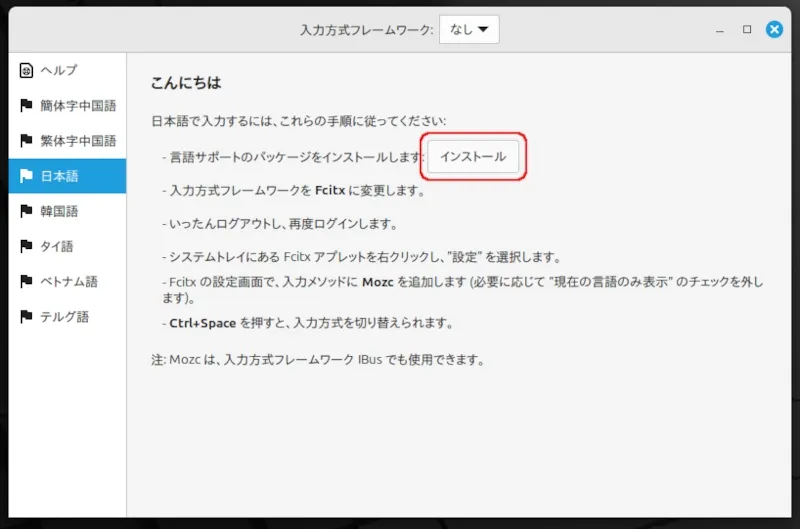

まずは、日本語の設定を行います。

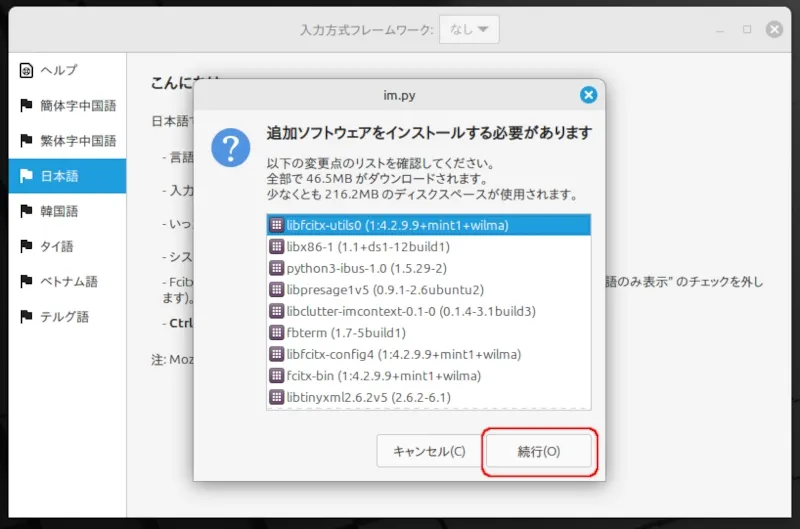

Linux Mintでは、ソフトウェアをインストールする際にパスワードが求められます。

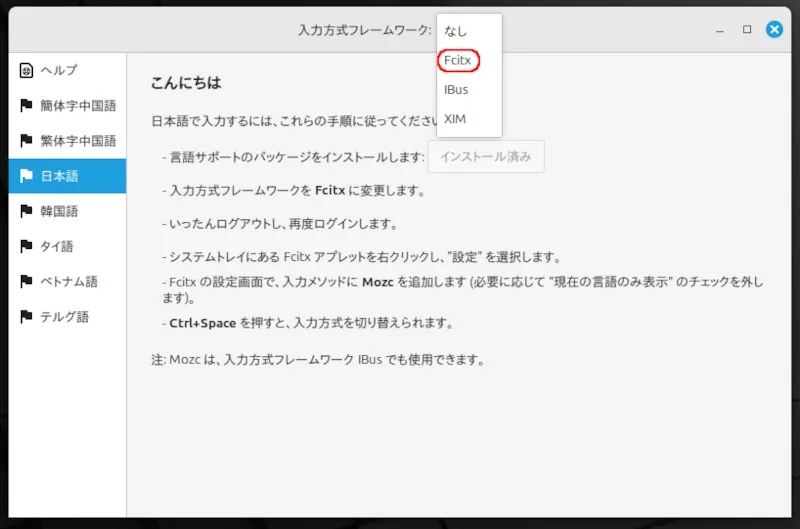

追加ソフトウェアのインストールが完了すると、「インストール」ボタンが「インストール済み」に変わります。

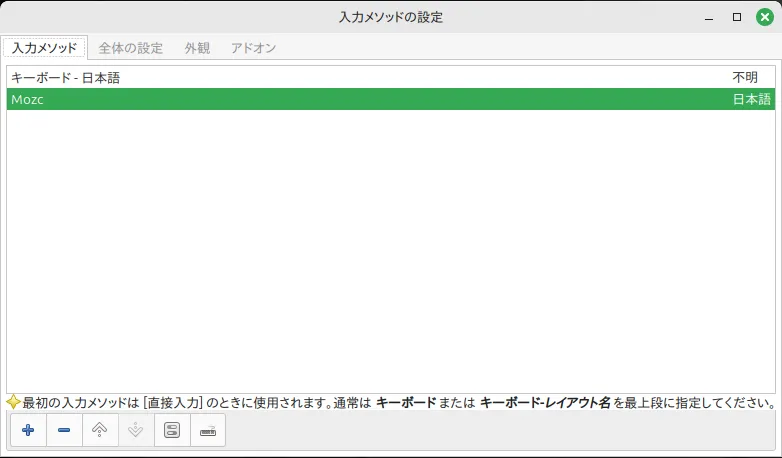

「入力方式フレームワーク」の右にある「なし▼」をクリックし、「Fcitx」を選択して画面を閉じてください。

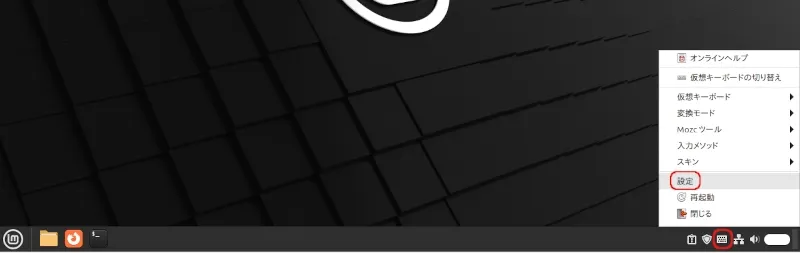

一度ログアウトし、ログインし直します。

デスクトップ画面右下のシステムトレイに表示されるキーボードのマーク(Fcitxアプレット)を右クリックします。

表示されたメニューから「設定」をクリックします。

「入力メソッドの設定」が開くので、「キーボード-日本語」の下に「Mozc」が表示されていることを確認します。

「Mozc」が表示されていれば、日本語設定は完了です。

右上の「×」をクリックして「入力メソッドの設定」を閉じてください。

残念なバグ

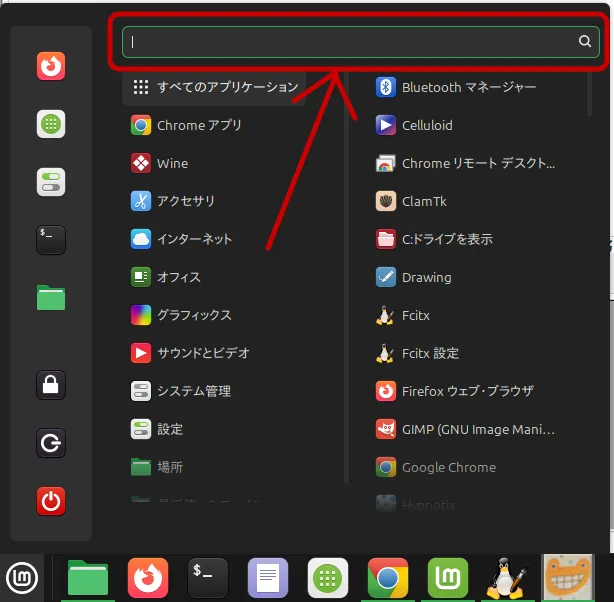

このメニューにある検索窓ですが、残念ながら日本語化しているにもかかわらず、日本語入力ができないというバグがあります。修正方法を探したのですが、見当たらないので、この検索窓を使用する場合は、テキストエディタで作成した文字列をコピー&ペーストして対応してください。

【4】システム設定

この後は、「ようこそ」の「はじめに」に表示される項目を、上から順番に実行していきます

全部でこれだけあります。

①デスクトップの配色

デスクトップの配色を変更したい場合は、実行してください。

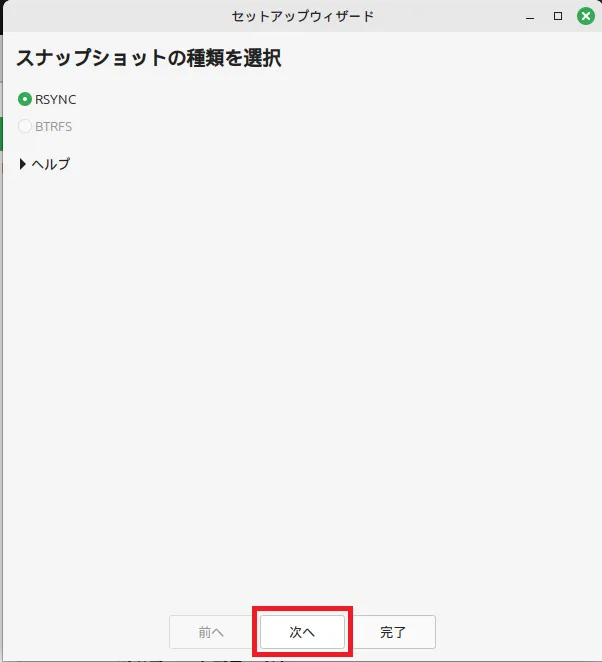

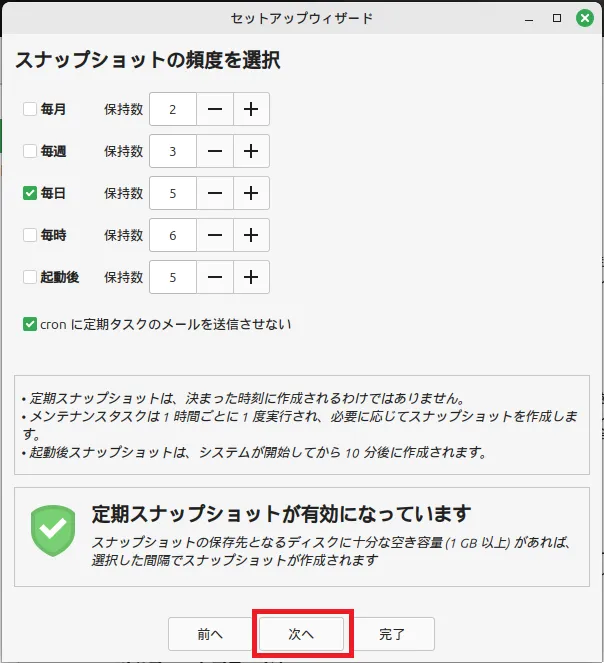

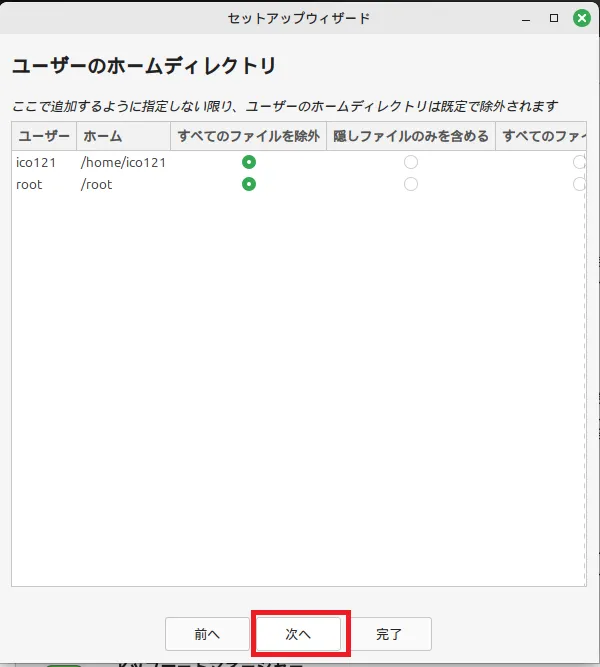

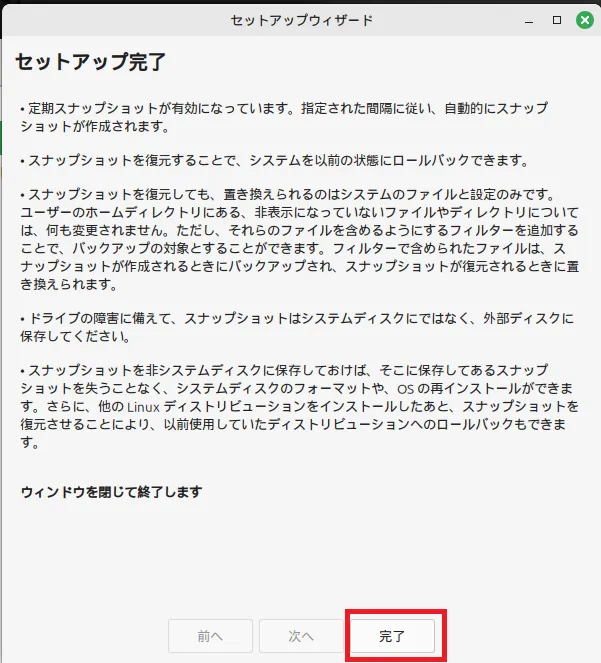

②システムのスナップショット

自動バックアップの設定です。

ここでは、バックアップの頻度と世代数を設定します。

以下の設定内容は、毎日バックアップを行い、過去5世代のバックアップを残すという意味です。

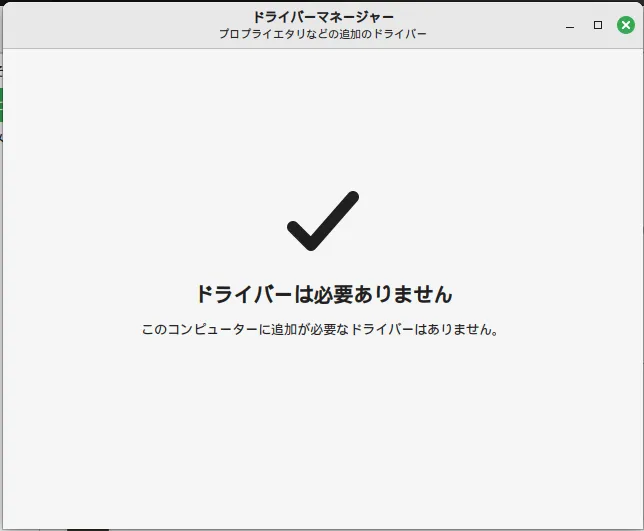

③ドライバーマネージャー

「起動」をクリックすると、必要なドライバーを検索しインストールします。

今回は不足しているドライバーは、ありませんでしたので、このようなメッセージが表示されました。

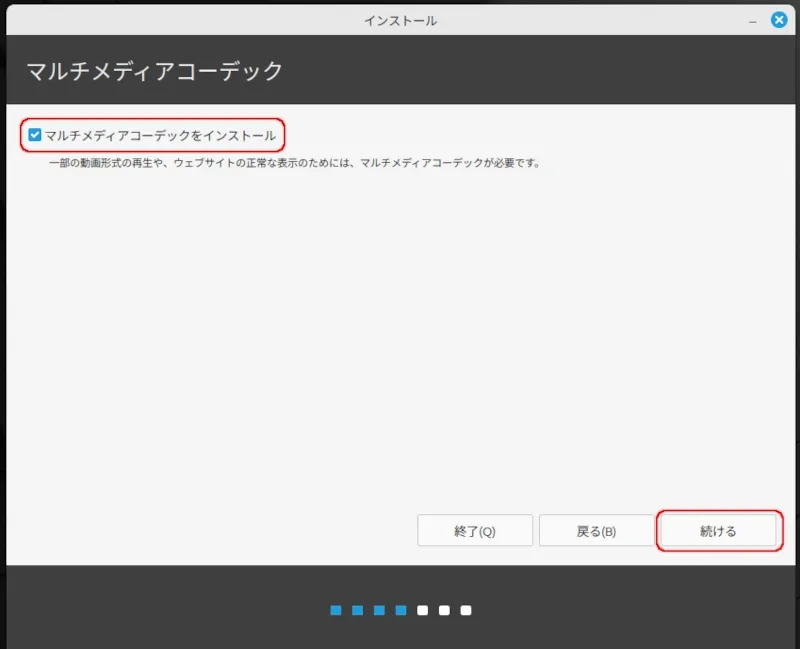

④マルチメディアコーデック

インストールの際に追加していますが、不足がある場合はここで追加インストールを促されます。

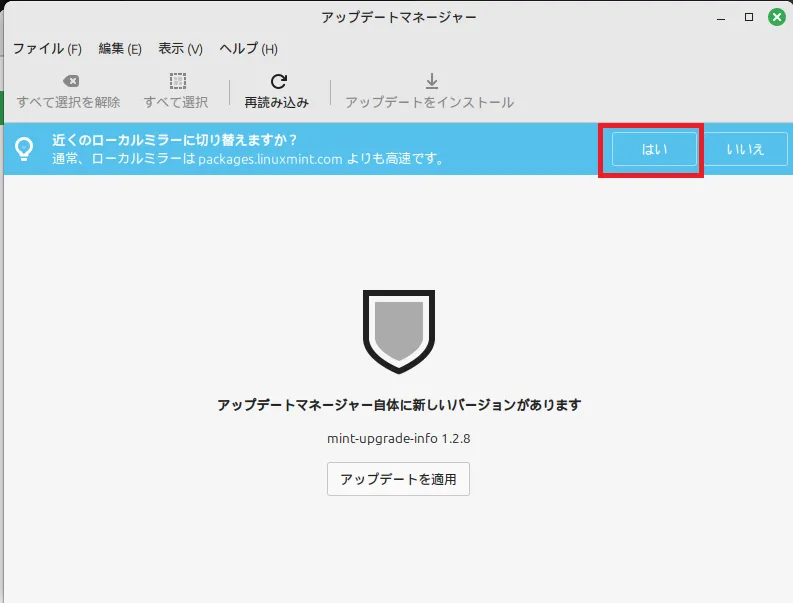

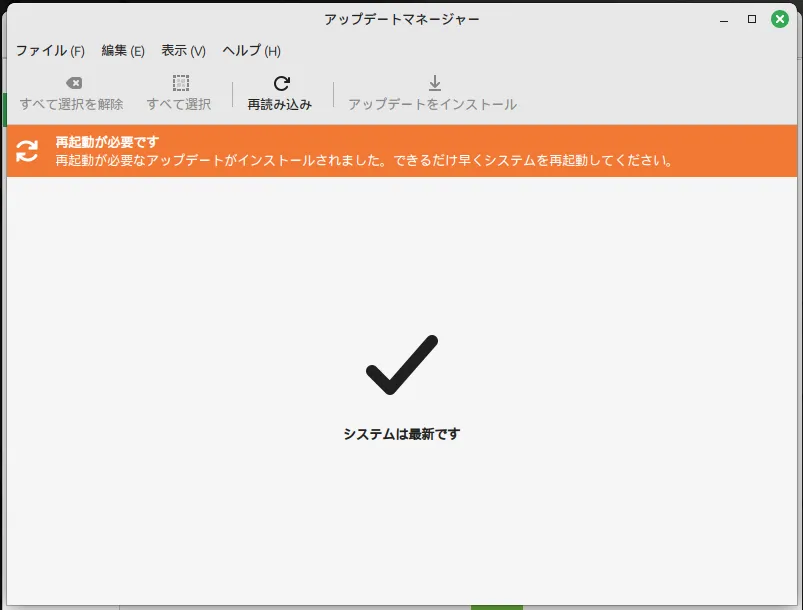

⑤アップデートマネージャー

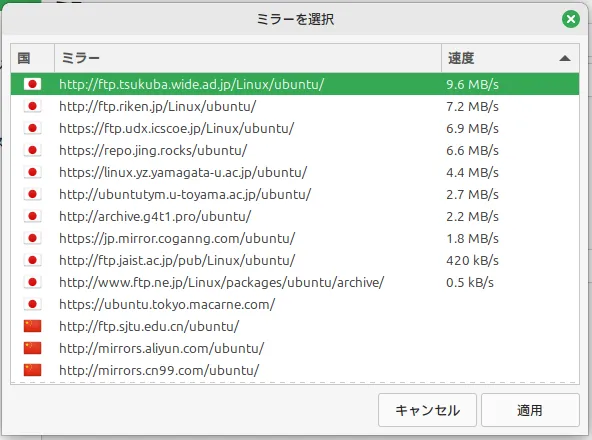

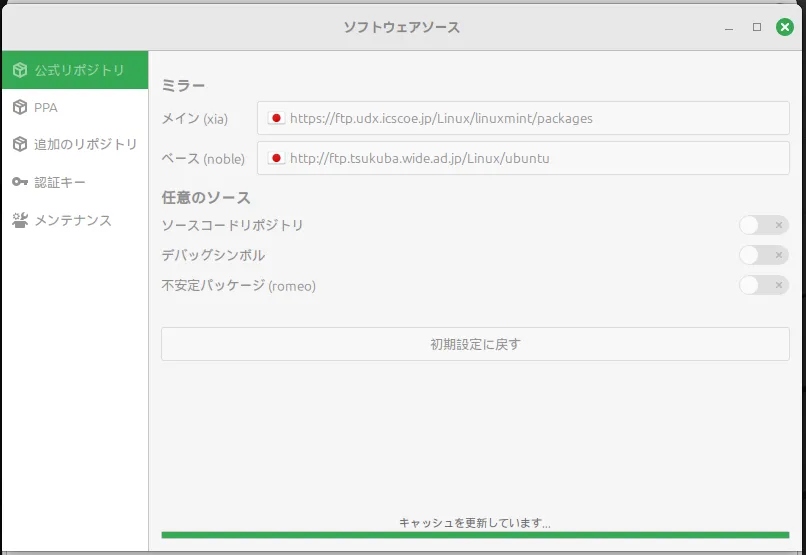

ここで、「近くのローカルミラーに切り替えますか?」と聞いてきますので「はい」を選択します。

ミラーとは、ソフトウェアやアップデートを配布しているサーバーのことです。物理的に近いサーバーの方がダウンロード速度が速くなるため、国内のサーバーを選ぶことを推奨します。

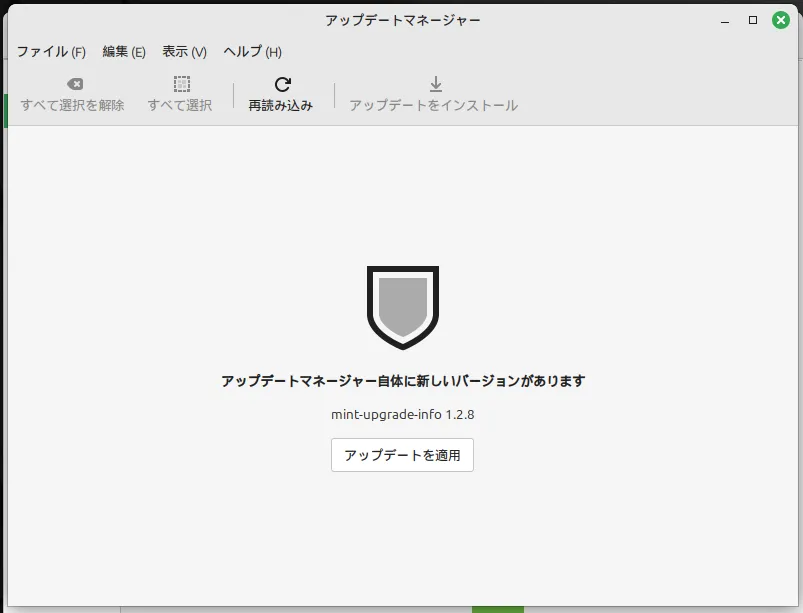

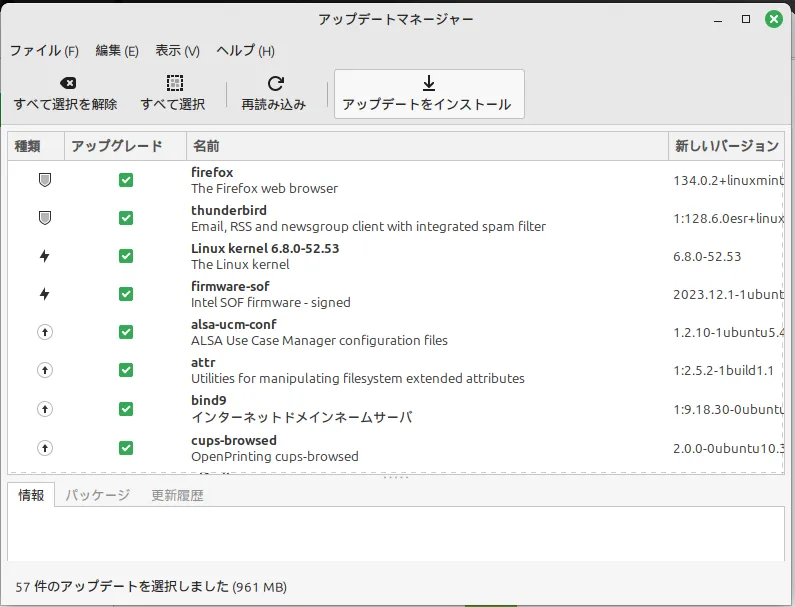

ミラーの設定が完了したら、「アップデートを適用」をクリックします。

これは、WindowsにおけるWindows Updateと同様の機能です。

再起動してください。

アップデートマネージャーは、初期設定時だけでなく、定期的に実行することでLinux Mintを最新の状態に保つことができます。

⑥システムの設定

必要に応じて実行してください。

⑦ソフトウェアマネージャー

ソフトウェアを追加する際に、ここから検索してインストールできます。

デフォルトでウェブブラウザはFireFoxがインストールされていますが、ここでGoogle Chromeを入れておくと便利でしょう。

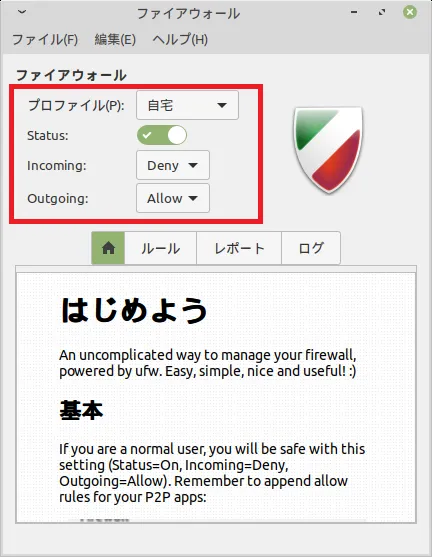

⑧ファイアウォール

ウイルス感染リスクが低いと言われるLinuxですが、近年ではLinuxを標的としたマルウェアも増加傾向にあり、油断は禁物です。ファイアウォールは、不正なアクセスからシステムを保護するための重要な防御壁ですので、必ず設定しておきましょう。

⑨アンチウイルスソフト「ClamTk」

LinuxはWindowsに比べてウイルスに感染しにくいと言われていますが、リスクを低減するためにもインストールしておくと良いでしょう。

オススメするのは「ClamTk」というソフト。ソフトウェアマネージャーからのインストールが簡単です。

「ClamTk」をオススメする理由

Linuxのアンチウイルスソフトは、コマンドラインで操作するものが多く、使いにくいものがほとんどです。この「ClamTk」は、Windowsのアンチウイルスソフトのようなインターフェイスで使いやすいという点がオススメするポイントです。

まとめ

Linux Mint、筆者の使い方としてはとても快適です。むしろWindowsよりも使いやすいと感じています。

しかし、会社で使うとなると、業務系のシステムがWindowsでしか動かないので、今のところ1台はWindowsPCが必要という状態です。

Linux MintのPCは、Windows PCがある環境で、サブPCとして使用すると便利だと思います。

どうしてもWindowsが必要な時は、リモートでWindowsPCを遠隔操作すれば良いわけですから。

メインPC1台、サブPC3台を使用している私は、サブPC3台をLinux Mintに移行しようと進めています。幸い、Windows11にはアップデートできないものの、それほどスペックの悪くないPCが社内に数台あります。

皆様も、スペック不足でWindows11にできないPCがありましたら、是非お試しください。無料ということだけでなく、操作性も十分に魅力的です。特にウェブブラウザをメインにPCを使用されている方には、オススメです。